四月份刚刚过去十几天,但医械人心情之跌宕,可能比一整年都来得更剧烈。

在国际贸易环境中,关税成为影响行业发展的重要因素。部分国家采取霸凌胁迫的贸易手段,另一方则采取强硬的反制措施,对来自特定地区的所有进口商品加征125%关税,并表明在当前关税水平下,这些地区输往本地的商品已不具备被市场接受的可能性。

而更让影像圈有切肤之感的,莫过于商务部发起的两项调查:对进口医用CT球管发起产业竞争力立案调查;对原产于美国、印度的相关医用CT球管发起反倾销调查。

调查的具体内容早已传遍行业,在此不再赘述。

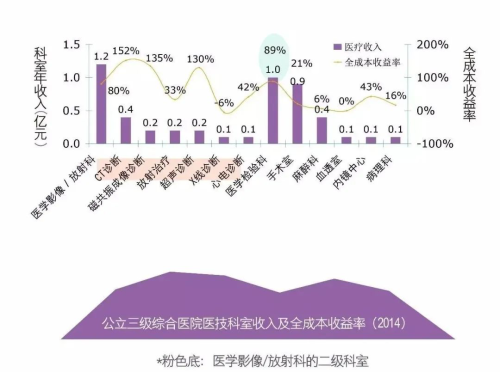

CT球管可谓是CT最重要的核心部件,占到整机价格的20%-30%。而CT设备又堪称医院里的“扛把子”。数据显示,CT是医院性价比最高的设备,CT室以高达152%的成本收益率居各科室之首①。

(图片来源:《中国首部公立医院成本报告(2015)》)

最新发表于2025年的《大型医疗设备CT经济效益分析》②一文,对某市三甲专科医院2023年度三台CT的各项经济数据效益分析后得出结论:设备年利润率34.26%、投资收益率17.66%、设备维保费用指数96.05%,CT设备的投入产生了较好效益,运营效率较高。

也正因如此,此次调查不仅是国产自主品牌能否突围的关键,更与医院的采购、运营等经济效益息息相关。

01 短期阵痛

若最终裁定倾销成立,短期阵痛无可避免。

首当其冲的便是成本增加。

参考以往案例③,比如:

自2011年1月23日起,对原产于欧盟的进口X射线安全检查设备征收33.5%-71.8%不等的反倾销税,实施期限为5年。

自2024年7月21日起,对原产于美国的进口丙酸产品征收反倾销税43.5%,为期5年。

一旦裁定存在倾销,且国内医用CT球管产业受到实质损害,倾销与该损害之间存在因果关系,原产于美国、印度的CT球管通常会被征收反倾销税。在国际贸易实践中,反倾销税征收期限一般不会太长,过往案例中多以5年为一个周期。但如果后续调查发现倾销行为仍在持续对国内产业造成损害,或者倾销产品有其他影响市场公平竞争的情况,征收期限可能会根据实际情形延长。

CT球管是如同“CT心脏”般的重要存在,在本就高昂的价格基础上,即便只增加20%的反倾销税(DeepSeek给出的预测值是20%-30%),由此带来的成本上涨依然有可能成为“不可承受之重”——无论是采用这两产地球管的OEM厂商,还是购买替代球管的第三方维修商,其结果都殊途同归:最终将压力传递给CT设备的终端用户——医院。

其次,还有供应周期的延长。

跨国企业可能通过转移产能(比如将订单转向位于其他国家的、未受制裁的工厂)来规避风险,这有可能导致产品交货期延长,最终同样使医院承压。

02 长期红利

2020年,曾任北京医院器械处处长的蔡葵在直播时提到④,国产头部品牌在机器保有量、使用评价、售后服务、满意度等方面得到的评价都很高,64排以下的CT设备在图像质量、临床应用效能、售后维修服务等方面与进口设备没有本质差别。

五年后的今天,CT国产替代的脚步仍在不断加快。

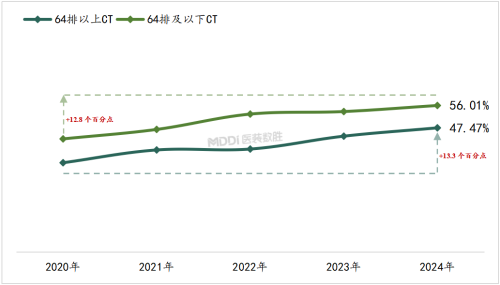

中国医学装备协会旗下的数据服务平台“医装数胜”在今年2月份发布的数据显示:

2024年我国64排及以下CT市场国产化率超56%;

2024年64排以上CT市场国产化率超47%;

对比2020年,64排以上CT市场国产化率增长更快。

(图片来源:医装数胜)

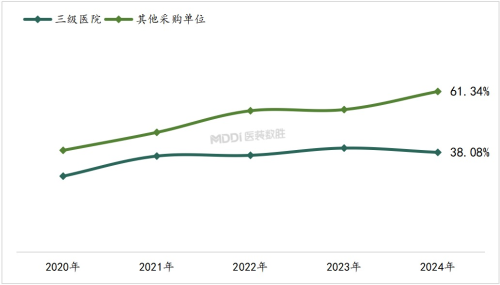

从采购单位来看,

在我国三级医院CT采购市场中,近四年国产化率保持相对稳定,2024年约为38%;

在其他采购单位中,CT市场国产化率逐年增长,2024年超61%。

【图片来源:医装数胜(其他采购单位包括二级医院、一级医院以及非医疗机构等)】

无论哪个细分领域,顶级医院、头部用户的接受与认可都非常重要。“医装数胜”在分析中明确提到:不同类型的采购单位,CT采购偏好差异极大,2024年,我国三级医院尤其是三甲医院采购外资品牌的占比较高,基层医疗机构及政府采购更倾向于民族品牌。

正如彼时蔡葵所言,国产自主品牌更了解国人自身特点,设备的人机工效学非常科学、方便,这些都是优势。但核心技术是决定国产品牌未来能走多远、能走多高的关键因素,“如果在关键技术、关键环节上实现突破,我预测未来十年会更好。”

如今,近五年时间悄然而过,国产品牌对核心技术的掌握已更上层楼。除核心部件独立制造商日渐崛起之外,部分头部整机厂商也在CT球管、CT探测器、MRI磁体、梯度乃至闪烁晶体、ASIC芯片等一系列关键部件的开发方面取得创新成果,为高端设备的自主可控奠定基础。

而即将到来的下一个五年,或将成为国产自主品牌向“核心部件自主化”跃迁的关键转折点,由此带来的供应链核心要素重构、本土技术加速迭代等红利也有望重塑行业生态。

03 未来的星辰大海

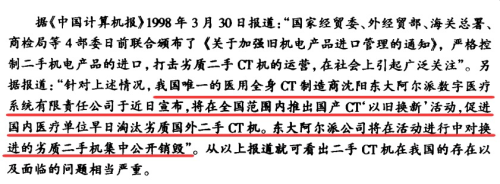

20世纪80年代初,进口CT的价格高达数百万乃至上千万元,在当时堪称天文数字。甚至直到90年代末,国内大部分地区依然充斥着国外已经淘汰的二手CT,占比甚至达到了40%⑤。

来自河北省辛集市计量检定测试所的一名工作人员曾这样写:“我市医疗系统于1993年购进第一台CT机,据说是从深圳走私进口的日本二手CT机,第二台是1996年从美国进口的二手CT机,第三台是1997年从北京某单位淘汰下来的二手 CT机。”⑤

(来源:《中国计量》杂志 1999年第1期⑤)

回首CT国产替代的漫漫三十年,就是一场从“被动挨打”到“主动进击”的蜕变之路,更经历了从无到有、从弱到强的飞跃。蔡葵曾说:“国产品牌的企业家们所做出的贡献,是‘业外人士’看不见的,每一名患者都是受益者。”

2024年8月15日,《人民日报》刊发《CT检查,价格便宜了》一文。文中提到,2016年以来,成都市已经两次下调CT检查价格,这与设备的国产化程度越来越高密不可分,一台国产CT机的价格大约是进口设备的1/3。

国产品牌的高端产品也正在得到更多认可:

2025年1月,在贵州省卫健委CT设备集采项目中,国产厂商中标金额占比超75%,直接节省预算近1亿元,性能与价格的双重竞争力直接挑战进口品牌(更多详情请点击这里)。

2025年3月,河北县域医共体CT设备集采,在对产品要求较高的前提下——探测器排数均≥128排或2×64排,最终国产品牌包揽全部48台CT,中标总金额超2.72亿元,节资率29.17%。

此次反倾销调查,短期内可能导致医院采购成本因进口球管价格波动而上升,但长期来看,国产替代将显著降低成本。

更加有利的环境不仅仅靠努力,有时候也需要有等待的耐心。

注①:数据来源:医院数据联盟(HIA)发布的《中国首部公立医院成本报告(2015)》。

注②:彭博彩.大型医疗设备CT经济效益分析——以某市三甲专科医院为例[J].河北企业,2025(02):119-122.

注③:分别来源于商务部2011年第1号公告和2024年第29号公告。

注④:来源:2020年11月3日由理实国际大健康产业研究院开展的【创械圈】“KOL三行”《国产CT自主创新》线上直播活动。本文引用的蔡葵评述均出自此次直播活动。

注⑤:贺彦军.进口二手CT机数量大问题多.中国计量[J],1999(01):17.

(文章来源:器械汇)